#060 90年型シボレー・カマロ・IROC-Z

A-cars Historic Car Archives #060

’90 Chevrolet Camaro IROC-Z

Text & Photo : よしおか和

(Chevrlet Camaro “The 3rd Generation”/2011 Jan. Issue)

May 21, 2025 Upload

82年型から92年型まで、11年に渡るロングセラーとなった第3世代のカマロ。その中から代表としてひとつのモデルを選ぶとしたらどの年のどのモデルか? クロスファイアー・インジェクションを採用した初期のZ28、HOと称した305cuinV8(L69)を搭載したZ28、日本への正規輸入モデルだったZ28E、あるいは生誕25周年を記念したファイナルイヤーのアニバーサリーと魅力的な候補はいろいろあるが、へそ曲がりなことを言わず素直に考えればTPI(チューンド・ポート・インジェクション)仕様の350cuinV8を搭載したHOTバージョンをチョイスするのが順当だろう。

チューンド・ポート・インジェクションとはBOSCHの技術を導入して完成したシステムで、キャブレター仕様のV8に近い加速感を備えたこの350ユニットは、長いトンネルの時代に光を差した新たなるハイパフォーマンス・ユニット。少なくとも筆者はこれをシボレー・スモールブロック・ジェネレーション1の最後を飾った傑作と受け止めている。ちなみにこのユニットは87年型でIROC-Zのオプションとしてラインナップされたが、90年型でエアフローを廃してECMを改良するなどその内容的に大きな進化を遂げ信頼性を増している。そこでここに採り上げる代表選手は、90年型IROC-Z、もちろん350cuinV8を搭載したクーペである。あくまでパワーユニットだけで選ぶなら91年や92年型のZ28でも良い訳だが、やはり3rdカマロといえばIROCレースのイメージがあまりにも強烈。そしてこれは個人的な印象だが、IROC-Zのこのシンプルなフォルムにより精悍さを感じるのである。

さて、ここで改めてIROCレースについて解説しておこう。IROCとはInternational Race Of Championsの略で、直近のシーズンにNASCAR、USAC、そしてF1を含む国際レースで勝利したトップ・ドライバーたち12人が同じマシンに乗ってそのスキルを競うという、いかにもアメリカらしい興行性の高いイベントである。実は73年からシーズン・オフを利用してスタートしたこのIROCだが、当初はマシンにポルシェが採用されていた。ところがそこはさすがにナショナリズムの強いアメリカ。大衆により馴染みのあるドメスティック・カーによるレースを求め、翌74年からカマロがそのワンメイク・マシンに起用されたのだ。つまりこのIROCレースは特に3rdカマロに限ったものではない訳だが、80年代に入って一時中断していたこのレースが84年のシーズン終了後に再開された際も、そのワンメイク・マシンに選ばれたのはカマロ。そしてこれを記念して85年型からカマロの最強モデルとしてIROC-Zなるオプション・パッケージが設定されたのである。なお、90年のオフからはIROCレースのマシンがダッジ・デイトナにスイッチされることが決まっていたため、90年の3月に早々と発売が開始された91年型カマロのカタログにはIROC-Zの姿はなく、最強モデルのネーミングはZ28へと戻されていた。

ホイールベース101インチ、全長×全幅×全高は192×72.8×50.3インチ(約4877×1849×1278㎜)。第2世代と比較すると確実に縮小されているが、デザインの妙もあってかそれを全く感じさせない。直線と曲線が絶妙に調和した独特のフォルムは現在も多くのファンから高く評価されている。なお、翌91年型からのZ28はフロントスポイラーのデコレーションを強調し、リアスポイラーを大型のウィングに変更したため、この90年型IROC-Zとはだいぶイメージの異なるシルエットとなっている。撮影車はペイントをはじめほとんどすべてオリジナルを保つサバイバーであり、新車から20年を経た現在では希少な存在と言える。ボディカラーはコード81のブライトレッド。当時のカタログでもクローズアップされたIROC-Zのイメージカラーである。

エンジンフード上にレイアウトされたルーバーはIROC-Zならではのアイテムだが、あくまでダミーで機能はしていない。

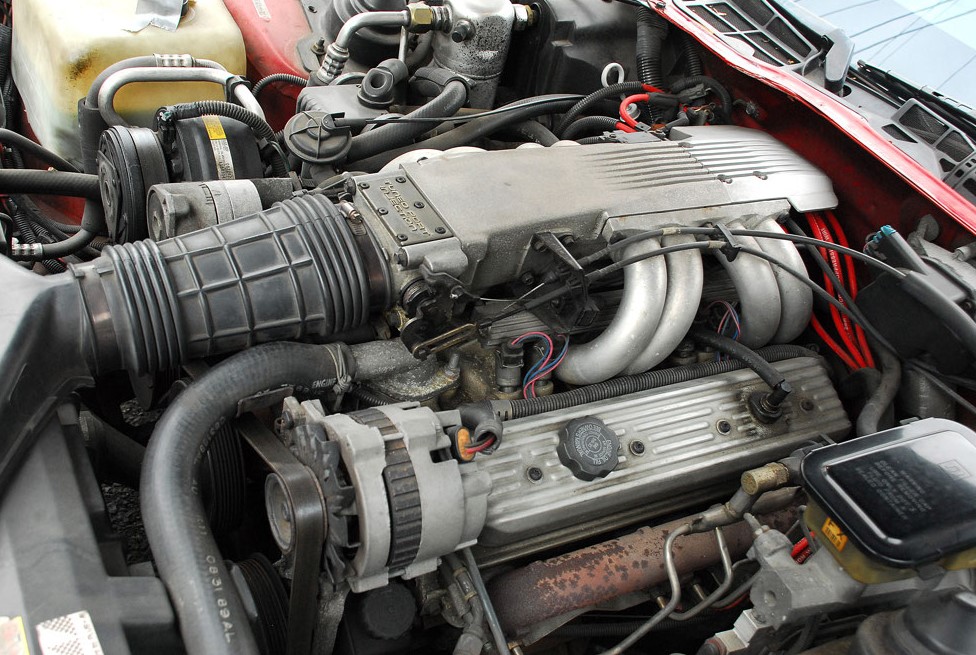

撮影車が搭載するエンジンは、BOSCHの技術を導入したTPIシステムを採用するL98・350cuinV8。IROC-Zのクーペだけに用意されたオプショナル・パワーユニット(RPOコード=B2L)で、そのカタログパワー数値はモデルイヤーによって多少異なっている。資料によってもその数値がまちまちなので戸惑ってしまうが、89年型で230hp、この90年型で245hpに数字を上げた、というのが理に適っている。実はこの年からL98はエアフローを廃し、スロットルポジションセンサーを固定式にするなど、仕様変更を果たしてECMをも改良している。なお、このL98ユニットに組み合わされたトランスミッションは4AT(TH700R4)のみで、MT仕様のIROC-Zがラインオフしたという記録はない。

90年型のインテリアでは、僅かではあるがダッシュまわりのデザインに変化が認められる。メーターパネル及びメーター本体、そしてステアリングホイールも一新されているが、これはこの90年型からエアバックが装備されたことに伴う変更である。撮影車はレザーシートを装備するが、これはあくまでオプションであり、全体の割合を考えるとかなりレアな存在と言える。

俗にIROCリムと呼ばれるIROC-Z専用のアルミホイールは16×8.5インチ。標準タイヤはグッドイヤー製のブラックレターでサイズは245/50ZR16だった。

俗にIROCリムと呼ばれるIROC-Z専用のアルミホイールは16×8.5インチ。標準タイヤはグッドイヤー製のブラックレターでサイズは245/50ZR16だった。

ボディサイドには専用のアクセント・ストライプ、そしてドアにはIROC-Zと綴ったデカールが貼られる。なお、このデカールは87年型までドアの前方に配されていたが、88年型から後方にリロケートされた。

グリル内にフォグランプを備えるのもIROC-Zの特徴のひとつ。これはポジションランプを点灯した上でスイッチをONにした時に点灯する。。

本国仕様のアウトサイド・リアビュー・ミラー。当時の正規輸入モデルにおいてはこれが可倒式の対策パーツに交換されていた。