A-cars Historic Car Archives #053

'64 Pontiac GTO

('64 Pontiac Tempest LeMans GTO Package)

64年型ポンテアックGTO

(64年型ポンテアック・テンペスト・ル・マン・GTOパッケージ)

Text & Photo : James Maxwell

(Muscle Car Review/2007 Jul. Issue)

Apr. 4, 2025 Upload

1964年の自動車雑誌に掲載された、8ページにも及ぶポンテアックGTOの広告。その冒頭には、パフォーマンス・モデルの本質が記されていた。GTOとはフェラーリのクーペに使用された呼称が元になっており、Gran Turismo Omologatoを略したものである。その由来はFIA(国際自動車連盟)が定めた車両規定によるところだ。

さて、その広告には新しいポンテアックGTOのありのままが記されていた。

「間違いのないことは、ポンテアックGTOは万人向けのクルマではないということです。そのデザインはあくまでパフォーマンス性能の一部を構成するものであり、あなたのドライビングスキルを向上させる一助となるものです。サスペンションは硬く設定され、デュアル・エキゾーストも静粛性という面では何ら評価されるものではありません。また、3.08というローレシオのリアアクスルを選択しない場合、その燃費はご家庭にあるクルマたちよりも大きく劣ることになるでしょう」

ポンテアックGTOが搭載したエンジンは、ポンテアック製の389cuinV8。421H.O.からシリンダーヘッドを流用するなどしてポテンシャル強化が図られており、カーターの4バレル・キャブレターを採用したスタンダード仕様でも最高出力325@4800rpmという実力を示していた。さらにオプションとしてロチェスターの2バレル・キャブレターを3連装した仕様も設定されており、そちらの最高出力は348hp@4900rpmまでアップ。キャブレターの仕様に関わらず、圧縮比10.75対1となるピストンを採用し、カムシャフトやバルブリフターもハイパフォーマンス仕様とされ、18インチの7枚羽根クーリングファンとデュアルエキゾーストが組み合わされていた。最大トルクもキャブの仕様に関わらず428lbftとなっていたが、4バレル仕様は@3200rpm、6バレル仕様では@3600rpmと、最大値を発生する回転数には違いがあった。

硬く締め上げられたサスペンションには、スペシャル・バルブを採用したショックアブソーバーを採用。GTO特製となる14×6ホイールにはレッドライン・タイヤが組み合わされた。さらにマニュアル・トランスミッションを選択した場合、グレーのプレッシャープレートにBellvilleの10.4インチ・クラッチが組み合わされた。

この1964年型GTOは、ポンテアック・ル・マンに用意された295ドルのオプション・パッケージだった。64年当初のボディバリエーションはクーペとコンバーチブルで、ハードトップが設定されたのは後のモデルイヤーのことである。

さて、ポンテアックGTOを語る上で欠くことのできない男が何人か存在する。まずその筆頭はGTOの開発計画にGOサインを出した当時のポンテアックのゼネラル・マネージャー、ピート・エステス。さらにポンテアックのチーフ・エンジニアだったジョン・Z・デロリアンと、その下で腕を振るったエンジニアのビル・コリンズおよびラス・ジーも欠かせない。さらにジム・ワンガースの名前もそこに記されるべきだろう。彼はGTOのプロモーションを担当し、広告面でGTOを成功に導いた立役者ともいえる存在である。

一方、1964年にポンテアックのゼネラル・セールス・マネージャーを務めていたフランク・ブリッジはパフォーマンス信奉者ではなかった。さらにいえば、ポンテアックにティーンエイジャー向けのホット・モデルを設定するという企画を聞いたときも、全く興奮することはなかった。だがその後、ポンテアック・ディビジョンのセールスが全米3位まで躍進したことで、新しいポンテアックのストリート・レーサー、GTOの効果を思い知ることになった。

ポンテアックGTOが5000台売れるか否か。

発売を前にして、ブリッジはデロリアンと賭けをした。もちろん、ブリッジはそれ以下に賭けた訳だが、当時は5000台どころか500台程度しか売れないとまで考えていたという。そしていうまでもなく、賭けに勝ったのはデロリアンだった。64年型GTOのセールスは3万2450台。この数字を前にして、ブリッジはショックさえ覚えたという。このように大成功を収めたGTOだが、それは斬新なアイデアが市場に受け入れられた結果でもあった。

ただ、そんな斬新なアイデア=GTOの市販化を実現するにあたっては、当時のGMが貫いていた方向性がネックになった。なにより、GTOの開発当時はGMがレース活動を自粛しており、ハイパフォーマンス/レーシング・モデルの開発を行っていなかった、という事実があるのだ。そんなこともあって、内容的にはニューモデルに等しいにも関わらず、GTOはオプション・パッケージとして開発が進められたのである。さらに、まだ超えるべきハードルは残されていた。それは車重を排気量で割った数値が10以下になることを許されなかった当時のGMの社内規定である。つまり、素の車重が3400ポンドのGTOクーペに389cuinのエンジンを搭載することは許されないということである。

これを免れることができたのは、この規定が定められる以前に開発されたテンペストやル・マンといった既存モデルたちの存在があったからだ。先の規定を超えているテンペストやル・マンが非常に好調なセールスを記録していると同時に、そこには全く問題が出ていなかったのである。この事実に加え、当時のポンテアックが全体的に、ホットモデルを売りにして若年層にアピールする動きに出ていたことも大きい。こうしてGTOはGMの社内規定を潜り抜けて世に出ることになったのである。

GTOのプロモーションを担当したジム・ワンガースは、果敢にもカー&ドライバー(以下=CD)誌に348hpバージョンのGTOと、フェラーリGTOの比較ロードテストを提案。そしてRoyal Pontiac(※編集部注)に依頼してキャブレターやリンケージ、バルブトレイン、ディストリビューターなどを改良したGTOを用意した。もちろん、これらの事実はCD誌のエディターに伝えられた。そして64年3月号のCD誌に「ポンテアックGTOはロードテストにおいて過去最高のポテンシャルを見せたアメリカ車だった」というインプレッションが書かれることになった。これ自体にはなんら異論をはさむつもりはない。しかし、そこにはまだ物語が残されている。

デイトナビーチで行われたテストはポンテアックGTOの単独テストとなり、フェラーリGTOの姿を見ることはできなかった。しかし、表紙にはタイトコーナーをまわるフェラーリのGTOと、それを追うポンテアックGTOを描いた水彩画が使用され、“0-100mph in 11.8 sec.”というキャッチコピーが踊っていた。これは当時のカーGUYにはとてつもなく大きなニュースであり、ポンテアックGTOの名前を決定的に印象付けることにも繋がった。この0-100mph加速11.8秒というタイムは、当時としてはあまりに驚異的なものだったのだ。スリックタイヤを履いた状態ではクォーターマイルを12.8秒、0-60mph加速は4.6秒。このタイムにはジム・ワンガースも驚愕したという。しかし……しかし、である。

この信じ難いタイムは“信憑性に欠けるもの”として受け止められている。1963年12月に行われたこのテストにおいて使用されたGTOには、389ではなく421H.O.が搭載されていたという考え方が現在では一般的なのだ。上手いことに、当時のポンテアックV8は外観が全く同じで区別がつかない。ポンテアックは編集部にRoyal Pontiacの手によるエンジンであることを事前に伝えたものの、それは389cuinであるとしていた。しかし、実際には2台のテストカーのうち1台には421H.O.が搭載されていたと見られている。

※Royal Pontiac 50年代末から60年代末にかけて積極的にレース活動(主にドラッグレース)を展開して全米にその名を知られたミシガン州のポンテアック・ディーラー。地元ということ、さらに当時のポンテアックがホットモデルに注力していたこともあってポンテアック本部とも密な関係にあり、プレスカーの用意なども任されていた。

1964年1月、新しいGTOにはもうひとつ別の評価の舞台“Pure Oil Performance Traial”が与えられた。デイトナで開催されるこのイベントは、NASCARオフィシャルの監視の下で行われるパフォーマンス・テストであり、エンジン・スワップはもちろん、ディーラーによるスペシャル・チューンなどは一切許されない。

ポンテアックはこのイベントに2台のGTOをエントリーさせ、NASCARドライバーであるバディ・ベイカーとバンキー・ブラックバーンがそのステアリングを握った。そして、写真で紹介しているGTOはまさにそのバディ・ベイカーがドライブした1台なのである。現在のオーナー、アリゾナに住むゴールディ・コーワン氏は、この車両をそのテスト時のコンディションのままに維持することに腐心している。

カメオ・アイボリーに包まれたこのGTOは63年11月12日に生産されたものであり、イベント出場のために仕上げられた2台の中の1台。パフォーマンス・テストのため、一切のオプションを廃されており、入念にバランス取りされたパーツを用いてブループリントされたエンジンが搭載されている。もちろん、ストックの概念からは一切外れていないものだ。

このイベントは、ドラッグ・ストリップやレースウェイでの動力性能を競うものではなく、加速性能、制動距離、燃費などを総合的に評価するもの。テストを見守るのはNASCARのオブザーバーや監査人で、テストカーは入念な検査を受けた後にデイトナ・インターナショナル・スピードウェイに保管され、NASCARの係員を除き、ドライバーやメカニックなどがテスト車両に触れることは一切許されない。

それでも、2台のポンテアックGTOはクラス2(362~400cuinV8搭載クラス)で勝利するのに充分なポイントを稼いだ。燃費は16/498mpg(約6.974km/L)、65mph走行からの制動距離212.9フィート(約64.89m)、25~70mph加速6.09秒というのが、このテストにおけるGTOの記録である。タイムは全て車載コンピュータによって計測されたものであり、こちらは紛れもなく389(トライパワー)を搭載したGTOによるものだ。

撮影車のリアウィンドウをよく見ると、砂の跡が残っていることに気付く。これはそのテスト後にもこの車両がデイトナを走っていたことが理由だ。よく見ると2-6のナンバー跡も見受けられるが、テスト時の写真を見ると、このナンバーを付けてテストしていたことが確認できる。

車両の装備としては、タコメーター、フロント・シートベルト、トランジスター・イグニッション、オートマチック・トランスミッション(2スピード)などを選択している。リアエンドは3.55で、ポジトラクションは備えていない。可能な限りの軽量化が意識されており、ラジオはインストールされず、ヒーター/デフロスターはファクトリーで取り外され、ハブキャップも小さなものが採用されている。まさにデイトナで行われるイベントだけを意識した仕様。そして実際に、このクルマは勝利したわけだ。

現オーナーのゴールディ氏は、長きに渡ってポンテアックにこだわり、66、67、69と、数多くのGTOを乗り継いできた人物。そしてナショナルGTOクラブのメンバーでもある。撮影車は、フェニックス近郊のカーイベントなどでお馴染みの1台で、そのヒストリーとともに広く知られる存在でもある。

搭載するエンジンは389cuinV8 Tri-Power。3連装されたロチェスターの2バレル・キャブレターは64年当時のものだが、リンケージの一部が現代の製品にアップグレードされており、エアフィルターもK&Nが採用されている。

GTOは標準で61アンペアのハイボリューム・バッテリーを搭載した。撮影車のバッテリーはリプロダクションされたもの。そこにDELCOの文字が入ったキャップやスプリング・クランプ・タイプのバッテリー・ケーブルといったアイテムを組み合わせて、オリジナルの姿を忠実に再現している。

エンジンフードはGTO専用のもの。エアスクープがそのパフォーマンスを誇示しているが、このスクープはあくまで装飾用のダミーであり機能はしていない。

フロント・フェンダーに備わるエンブレムには、GTOの名称とともに6・5LITRE(389cuin)とエンジン排気量が記される。エンブレムの全体的なデザインからも窺えるが、リットル表記としていることからも、ヨーロッパを意識していることは明らか。

14×6インチの“JK”ホイールは標準装備。取材車はこれにやはり標準となる“ドッグ・ディッシュ”タイプのハブキャップが組み合わされて出荷された。タイヤはCokerのレッドライン(リプロダクション)で、7.50×14。ホイールハウス内のフロント側に3本のボルトが見えるが、これはトランジスター・イグニッション・システムのプロテクト・カバー。フロントから冷却用の空気を供給する必要もあり、このシステムはご覧のような位置に備わっている。

ヒーターやラジオが備わるべき場所はブロック・オフ・プレートによってフタがされた状態。このあたりはいかにもパフォーマンス・カーといった趣を見せている。本来ならばインパネ右端のプレート部分にはヒーター・コントロール・スイッチが入り、その下のプレート部分にはラジオが備わる。

Engine-Turnedと呼ばれるギラギラと輝くダッシュ・フェイシアのパネルは、GTOパッケージの専用装備。7000rpmまで刻まれるタコメーターは当時53.8ドルのオプション・アイテム(コード452)だった。

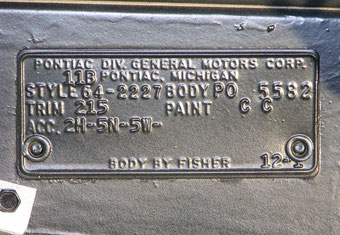

IDプレートからも撮影車の素性は明らか。ACCはアクセサリーのことで、2Hはヒーターレス、5NはGTOパッケージ、そして5Wはフロント・シートベルトを意味している。ファイアーウォールに書かれた“5N”の文字はファクトリーによるマーキング。これもレストレーション前の状態を忠実に再現したものだ。先に記したように、この5NもGTOを意味している。