A-cars Historic Car Archives #047

'69 Plymouth Road Runner 426 HEMI

69年型プリマス・ロードランナー・426HEMI

Text & Photo : James Maxwell

(Muscle Car Review/2007 Apr. Issue)

Feb. 19,2025 Upload

1960年代にアメリカのストリートを徘徊していたマッスルカーたちの中にあっても、ロードランナーは最もホットな存在だった。当時モーター・トレンド誌は68年型ロードランナーをこう評している。

“ロードランナーというクルマは、アメリカ車史上最もシンプルでピュアなスーパーカーだろう”

お高いイメージがあり、実際、さほどパフォーマンスカーを採り上げなかった同誌も、どうやらプリマス・ロードランナーだけはお気に召していたようだ。ちなみに、当時はまだマッスルカーという言葉は使われておらず、ファクトリー・ハイパフォーマンスカーたちは“スーパーカー”と呼ばれることが多かった。

ロードランナーの開発にあたりプリマスが最も考慮した点は、“ベーシックであること”だったという。要するに、どれだけシンプルかつハイパワーなモデルが作れるか、ということだ。そうして実行されたメニューは、2ドアのベルベデアのボディから無駄なものを剥ぎ取り、巨大なビッグ・ブロックを載せ、強靭なドライブ・トレインを組み付ける、という内容。当時は広告のキャッチコピーにも「無駄でくだらない装飾品は一切付いていないクルマ」と書かれていた。さらに、マンガのキャラクターである“飛べない鳥”のネーミングを採用し、その姿をボディに描くという、常識外れの遊び心も演出した。こうした行動はある意味“賭け”だった訳だが、結果的にそれが大当たりしたことはいまさらいうまでもないだろう。

ベースエンジンは383cuinV8。圧縮比10.0対1のピストンが組まれ、440ハイフロー・ヘッド、276/292度のハイカムなどが使用された。キャブレターはカーター製の4バレルで、デュアル・エキゾーストもスタンダード。ベース・エンジンながら最高出力335hp/最大トルク425lbftという実力を備えていた。

ボディからはクロームパーツが取り払われていたが、その代わりに“GT”スタイルと呼ばれる開閉式のクォーター・ウィンドウが備えられていた。また、ハードトップの他に、Bピラー持つクーペ・ボディが用意されたことも興味深い。インテリアを見れば、ラバーのフロアマットにビニールのベンチシートとタクシーさながらだが、これも「ベーシック」というテーマに忠実な仕様といえる。

エンジンフードはダミー・サイドスクープが付いたGTXスタイルがチョイスされ、ホーンはマンガのキャラクターの鳴き声のように“Beep Beep!”と鳴るものが装着された。そのほか目立つ装備は、フルシンクロの4スピード・トランスミッション(トルクフライトATはオプション)、ヘビーデューティ・サスペンション&スタビライザー、11インチ・ブレーキ、F70×14“Wide Boot”タイヤといったところ。この内容で2870ドルという新車価格は確かに安かったといえるだろう。

ロードランナーに用意されたオプション・エンジンは、426HEMIひとつのみ。最高出力425hp、最大トルク490lbftを発するこのモンスターは、いわばストリートユースのためにデ・チューンされたレース用エンジンだった。そして人はこれを“King Kong”と呼んだのだった。

ロードランナーの誕生にまつわる興味深い話をしよう。実はこの「エコノミー・スーパーカー」のコンセプトを最初にプリマスに示したのは、当時Car&Driver誌の編集長だったブロック・イェーツ氏だった。彼が“ドンガラ状態のビジネス・クーペのボディに440スーパーコマンドや426HEMIなどのビッグブロックを載せたらどうだろう? もちろん、それと同時にスモールブロック・バージョンもリリースする。一見大人しそうだが実は恐ろしいハイパワーマシンだなんて面白いじゃないか”と提案したのである。

イェーツ氏はさらにより具体的なアイデアを披露した。フードはスクープレスでストライプは一切入れない。派手なクロームパーツやアクセサリーも付けない。その代わりクールな原色系ボディカラーをラインナップする。インテリアはスチュワート・ワーナー製の計器類以外にはなにもないシンプルなもの。ガラスはガス・クーペ・ドラッグレーサーを思わせるようなティント仕様。そんな内容で、価格は2800ドル程度で……と、価格設定まで考えていたのだ。

このアイデアを気に入ったプリマスだが「67年型のスタイルはこのテーマには合わないだろう。だが、68年型はよりスタイリッシュになるし、絶対にあなたも気に入るはずから待っていて欲しい」となんともノリの良い返事を出した。

Car&Driver誌が新たに登場したロードランナーのテスト記事を掲載したのは1968年の1月号だった。先述したイェーツ氏の描いたビジョンとは多少異なる仕上がりとなっていたが、車両価格は最初のプランと70ドルしか違わなかった。これにHEMIのオプションを加えると714ドルのエキストラ・コストが必要になったが、そのポテンシャルを考えれば安い物だ。そしてその記事は最後をこう締めくくっている。

“このロードランナーのアイデアは素晴らしく、的を射ている。おそらくプリマスが予定している販売台数を遥かに越えるだろう”

ロードランナーの販売開始にあたり、プリマスが予定していた販売台数は2500台。だが、実際は4万4599台のロードランナーがストリート・レーサーたちの手に渡ることになった。そして翌69年に、その数は倍増することになる。若者たちが、ローコスト&ハイパフォーマンスというロードランナー飛びついたのだ。そう、イェーツ氏は当時のアメリカの「走り屋」のハングリーさを理解していたのである。

ロードランナーの成功には、そのネーミングも大きく貢献しているが、これを採用したきっかけはとてもシンプルだ。当時プリマスのプロダクト・プランナーであったゴードン・チェリーが、ある土曜日の朝、子供たちとTVでマンガを見ていた。これだけでもうおわかりだろう。そのとき放映されていたのがロードランナーだった。コヨーテがいくらがんばって追いかけても捕まえることが出来ない、あの猛スピードで逃げまわる鳥。これを見てと閃いたという訳だ。その後すぐにアメリカ自動車製造局に問い合わせたところ、このネーミングはまだ使われていないということが判明し即座に登録。さらにこのネーミングを最大限に活かすために実際のキャラクターを採用したいと考えたプリマスは、ワーナー・ブラザースからキャラクターの使用許可も取り付けたのである。

そして製造2年目となる1969年、ロードランナーはモータートレンド誌のカー・オブ・ザ・イヤーに選出されたのだった。

さて、最後に撮影車にも触れておこう。オーナーはアリゾナ州在住のアル・ジェンセン氏。彼はこの完璧にレストアされた4スピード仕様のHEMIロードランナーをデイリー・ドライブしており、年に数回行われるカーショーやクルーズにも必ず参加しているという。

この個体の特徴は、リアのショルダー・ベルト、バケット・シート、そしてファクトリーの8トラック・ステレオが装備されている点。ボディカラーは当時人気のあったパフォーマンス・レッド。ホワイト・ルーフ、ホワイト・シート&ブラック・カーペットというコーディネイトも実にレアな組み合わせだ。そしてこれらすべてが新車時のままのオリジナル状態にある。

ホイール・キャップは“ドッグ・ディッシュ”(犬に餌を与える皿に似ていることに由来)と呼ばれ、これもやはり当時のスタンダード。コスト削減と同時に「どうせ社外のホイールに履き替えるだろう」と言う理由で、全てのロードランナーはこのホイール・キャップ仕様で納車された。

そのユニークさも含めて歴史に名を残したロードランナー。その後、他メーカーもこれに似たコンセプトを試みたが、ロードランナーに匹敵するほどの印象を残したモデルは生まれなかった。ちなみにロードランナーという名前が浮上する前は、“ラ・マンチャ(La Mancha)”というネーミングが最有力候補だった。もしそんな名前でデビューしていたら……と考えるとゾッとする。偶然とはいえ、たまたまロードランナーの放映を見てくれたチェリー氏と彼の子どもたちに感謝、感謝……である。!

オレンジ色のブロックと、ブラックでちりめん地のバルブカバーが特徴的な“King Kong”こと426HEMIエンジン。このエンジンを選択した場合、エアコンのオプションは選択不可となった。取材車はパワーステアリングとパワーブレーキが装備されているが、これは珍しいケース。だが、HEMIのパワーを考えれば、ストリートユースにおいて付いていて損はないオプションだろう。ちなみに、取材車のHEMIエンジンはフルバランス取りをしたうえで、MOPARパフォーマンス製のハイカムを組んでいる。

ストリートHEMIにはカーターの4バレル・キャブレターがツインで搭載される。キャブレターにフレッシュエアを送り込むエアグラバー・フードは、383cuinV8搭載モデルではオプション、HEMI搭載モデルでは標準装備となった。

パーツナンバーGroup27 #2932852のバッテリー。写真のバッテリーはリプロダクション・パーツとして販売されているもの。イグニッションはマグネティック・ピックアップ式に変更されている。これは高年式のクライスラー車からの流用。

4.10レシオのDANA60リアエンド。インスペクション・マークまで忠実に再現されている。大抵メンテナンス時に捨てられてしまう“USE LIMITED SLIP DIFF. LUBE ONLY”のタグもしっかりと残されている。

左下に見える“E74”はMOPARマッスルにおけるマジカル・ナンバー。これは「426HEMI搭載」を意味しているのである。

クロームのハブキャップを備えただけの無骨なスチールホイールが、ロードランナーの標準装備。取材車はこれに現代的なComp T/Aドラッグ・ラジアルを組み合わせており、当然ながら、当時のタイヤとはに比較にならないほどトラクションがかかる。サイズはリアが275/60R15、フロントが245/60R15。

取材車はブラックのカーペットにホワイトのインテリアトリムを選択。ホワイトのバケットシートとセンターシートは非常にレアなアイテムといえるが、インテリア全体の印象はいたってシンプルなものだ。ダッシュセンターに見えるのは、当時196.25ドルのオプションだったSolid State AMラジオ&8トラック・テープ・プレイヤー。

メーターパネル右端に備わるタコメーターは当時のオプション・アイテムだが、非常にレアで未だにコレクターの間では高値で取引されている。

4スピード・トランスミッション搭載モデルにはHurst製のシフターがスタンダードで装備された。取材車は純正のボール型ノブを備えるが、当時はこれをT型ノブに付け替えるユーザーが多かったという。

ダッシュパネル下に備わるこの赤いレバーを引くとフードのAir Grabberが開く仕組みになっている。

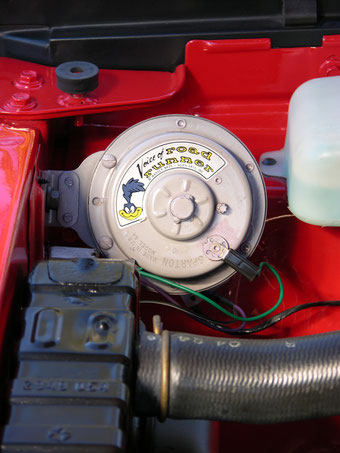

69年型ではホーンボタンにもロードランナーのキャラクターが描かれているが、68年型ではベルベデア用のホーンボタンが使われていた。ロードランナーを象徴するホーンは当初、ブラックに塗られていた。しかし、ファンは特別なホーンが標準のホーンと同じように見えることを残念がった。プリマスはそんなファンの気持ちに応え1968年中盤からホーンをラベンダーにペイントし、さらに”Voice of Roadrunner”というデカールを貼った。あの“BEEP BEEP”という音色は現在でも健在だ。